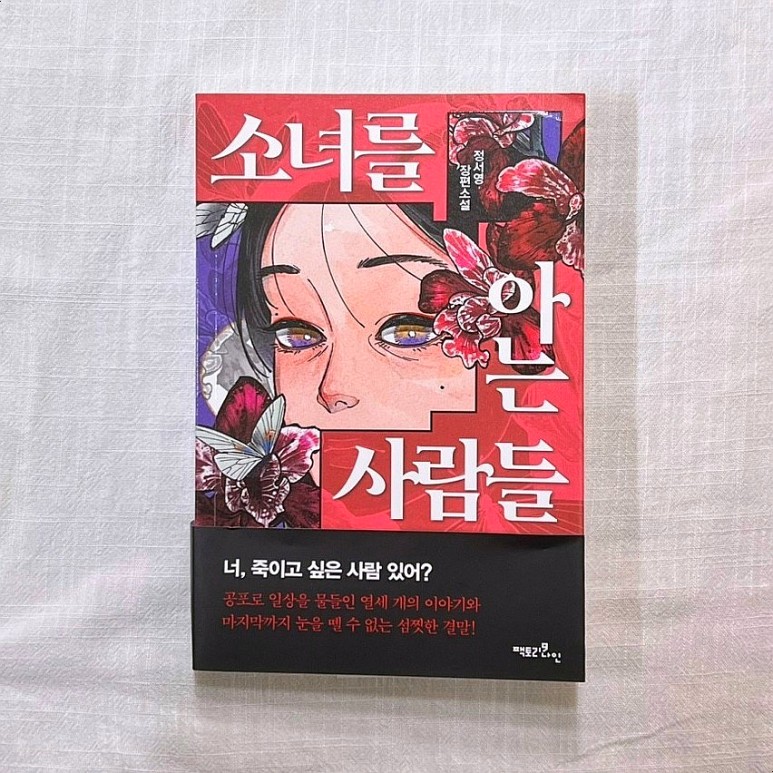

이 책은 ‘강슬지’라는 소녀를 아는 이들에게서 일어나는 기묘한 일들을 엮어 놓은 책으로, 평범과는 거리가 먼 소녀가 남들의 일상에 어떤 소름 끼치는 일이 벌이는지 책을 펼쳐보면 알 수 있다.

첫 사건은 남고생이 기숙사 여자 사감 선생님과 함께 사라지면서 사건이 시작된다. 뉴스에서는 여선생이 학생을 납치했다고 보도되고 있고 선생과 학생의 인적 사항이 뉴스를 통해 세상에 전해졌다. 그리고 뉴스를 통해 여선생의 얼굴을 알아본 이들이 꽤 있었고 얼굴을 알아본 사람들은 각자의 기억을 더듬어 그날의 일을 기억해 낸다.

그녀를 마주한 순간을 기억하는 이들은 많았다. 모든 순간들이 두려움을 준다는 공통점이 있었다. 강슬지는 공감 능력이 부족했다. 타인으로 인해 고통을 받고 괴로워하는 이가 있다면 다가가 해결 방안을 제시한다. 모든 방안은 고통을 주는 사람에게 더 큰 고통을 전달하는 방법이었다.

남들의 힘듦을 공감하지 못하고 오히려 더 큰 고통을 안겨주는 방법을 제시하는 주인공을 보며 소름이 돋을 수밖에 없었다. 남들의 감정을 공감하지 못하면 이런 식으로 엇나갈 수 있다는 사실을 인지할 수 있게 된다.

대부분의 사건은 시작과 끝을 바로 알 수 있었다. 하지만 첫 사건은 달랐다. 시작을 알릴 뿐 결말을 바로 알 수 없었다. 첫 사건의 결말은 책의 마지막에서 알 수 있었는데 강슬지라는 인물을 마지막까지 확실하게 인지 시켜주는 사건이었다. 이후에 많은 사건들을 만나볼 수 있었다.

대게 한 사건 당 4~5페이지로 구성이 되어 있어서 짧은 시간을 내어 읽기 좋았다. 학교 앞 문방구에서 판매하는 작은 공포이야기 책을 보는 듯 했다. 그리고 주요 인물의 한결같은 성격 탓에 몰입도는 큰 편이었다.

남들에게 고통을 전달하는 여러 방식을 보고 놀라지 않을 수가 없었다. 생각보다 많고 치밀한 방식이었다. 이 책은 공포, 스릴러 장르를 선호하는 이들이 가볍게 읽기 좋은 책이라 그들에게 추천하고 싶다.